“旦夕知曠古,方寸現須彌”,在一塊小小的織物上,便可看見故事的起承轉合。真正沉淀了千年的絲綢文化,在歷經輝煌、衰落、遺失和重塑的過程中,傳承和發揚,是我們不容小覷的社會責任。由國家文化部、教育部批準立項,由浙江理工大承辦的“織錦技藝傳承及創意設計研修班”已完美收官。匯明作為其中一名傳承者,現開辟新的專欄,科普絲綢背后的璀璨歷史,與您一同了解千年文化的精髓。

云錦的起源可追溯到公元3世紀的東吳,東晉晚期,大將劉裕滅建都于長安的后秦,遷漢魏以來集中于長安的百工前來建康(今南京),并于義熙十三年(公元417年)在建康設置了“錦署”。這批百工中的織錦工匠和當地織錦藝人一起承襲了兩漢魏晉的傳統,又融合了少數民族統治者喜愛加金織錦的技藝,他們就是南京云錦織造的先驅者。

兩宋時期,江南絲織業獲得了前所未有的恢復和發展。到了元朝,皇室極盡奢華,特別喜歡

“崇尚用金”的織金錦,于是金銀絲線織入云錦。明朝開國之初定都南京,促使云錦織造從規模到工藝都得到空前提升。尤其是妝花的出現,體現了明代南京絲織創新代表性水平。同明代一樣,

清代云錦業的發展也是與宮廷官營織造密不可分的。清代,執掌江寧織造的曹家把南京云錦織造推向了輝煌的頂點。可是到了光緒三十年(1904年),國勢劇衰,江寧織造被下旨裁撤,從清朝末年到民國,云錦一直走向衰落。

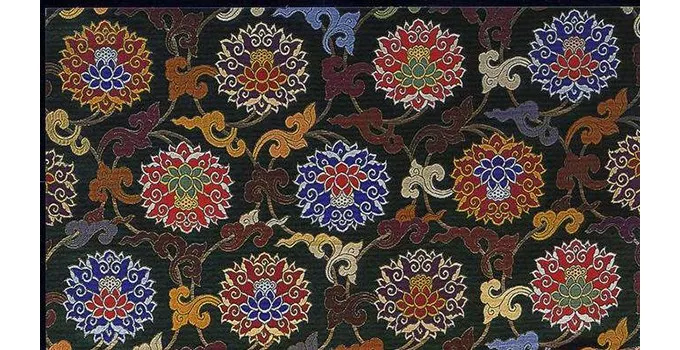

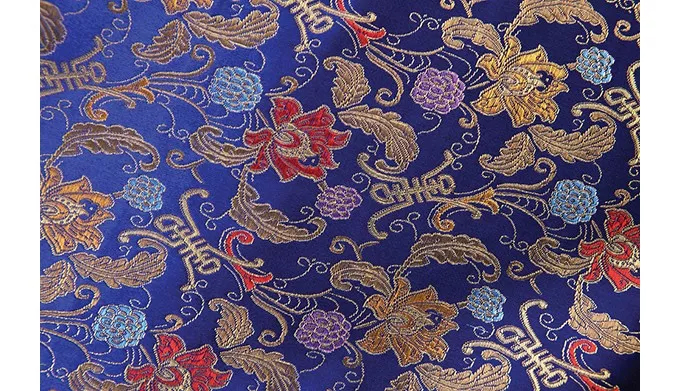

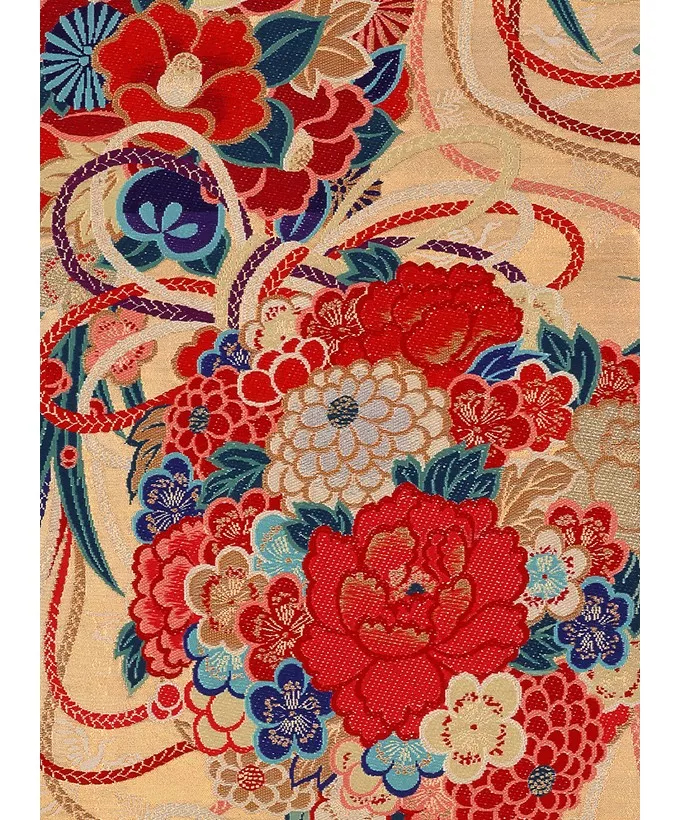

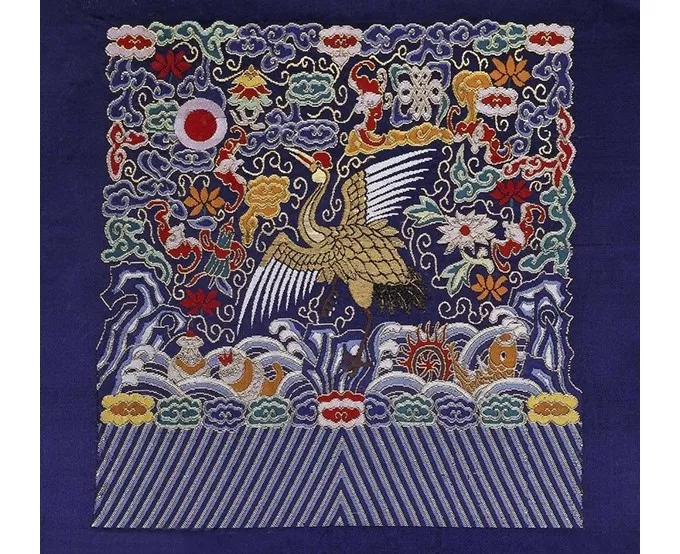

云錦的圖案取材廣泛,花紋內容極為豐富。傳統文化、士大夫精神,尤其是宮廷文化都深深地融入在云錦圖案里。云錦圖案的配色主調明顯強烈,具有一種莊重、華麗、明快、軒昂的氣勢,而且善用“色暈”手法。故而

云錦的圖案豐富多彩、織金夾銀、花型碩大、造型優美、設色濃艷、配色自如、華貴大氣、極工極巧,是中國彩織錦緞的極品,中華民族制造文化之寶。

(一)庫緞

(一)庫緞“庫緞”又名“花緞”或“摹本緞”,

庫緞原是清代御用“貢品”,以織成后輸入內務府的“緞匹庫”而得名,“庫緞”包括起本色花庫緞、地花兩色庫緞、妝金庫緞、金銀點庫緞和妝彩庫緞幾種。

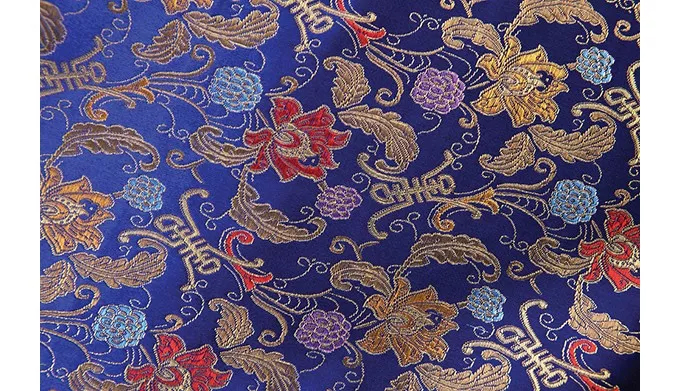

(二)庫金“庫金”又名“織金”

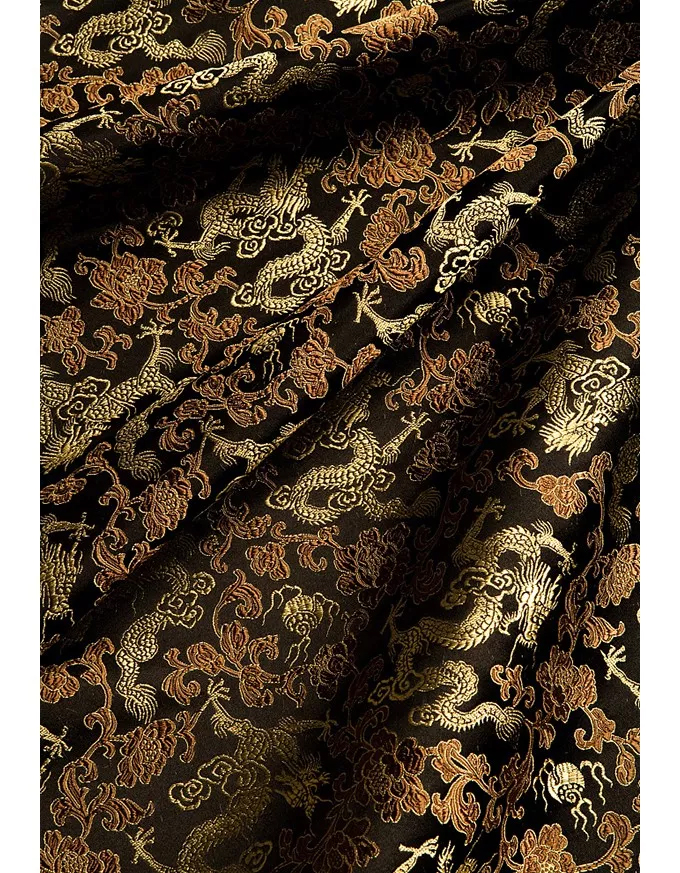

(二)庫金“庫金”又名“織金”,也是因織成以后輸入宮廷的“緞匹庫”而得名。所謂“庫金”,就是織料上的花紋全部用金線織出,也有花紋全部用銀線織的,叫做“庫銀”。庫金、庫銀屬于同一品種,分類上統稱為“庫金”。庫金紋樣的設計,要求花滿地少,充分利用金線材料,發揮顯金效果。傳統的庫金圖案多采用花紋單位較小的小花紋樣,構思非常巧妙。

(三)庫錦

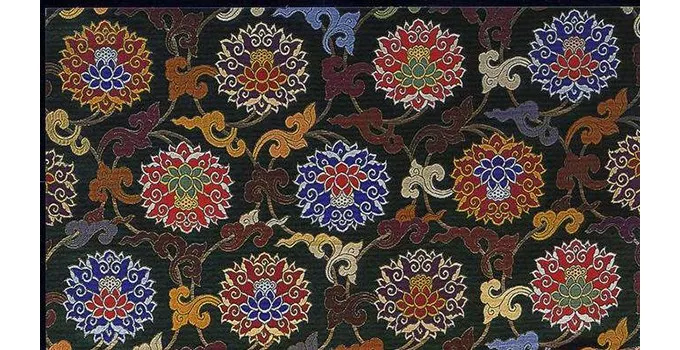

(三)庫錦云錦中屬于庫錦類的織物有許多品種,民間作坊中習慣的名稱有

“二色金庫錦”“彩花庫錦”“抹梭妝花”“抹梭金寶地”“芙蓉妝”等。庫錦花紋的配色是用不同顏色的彩梭通梭織彩,受織造工藝條件的制約,織料上每一段最多只能配織四五種顏色。

(四)妝花

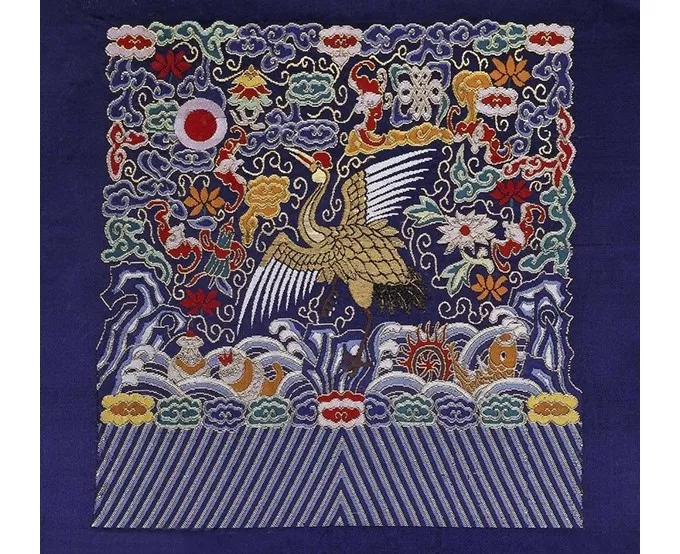

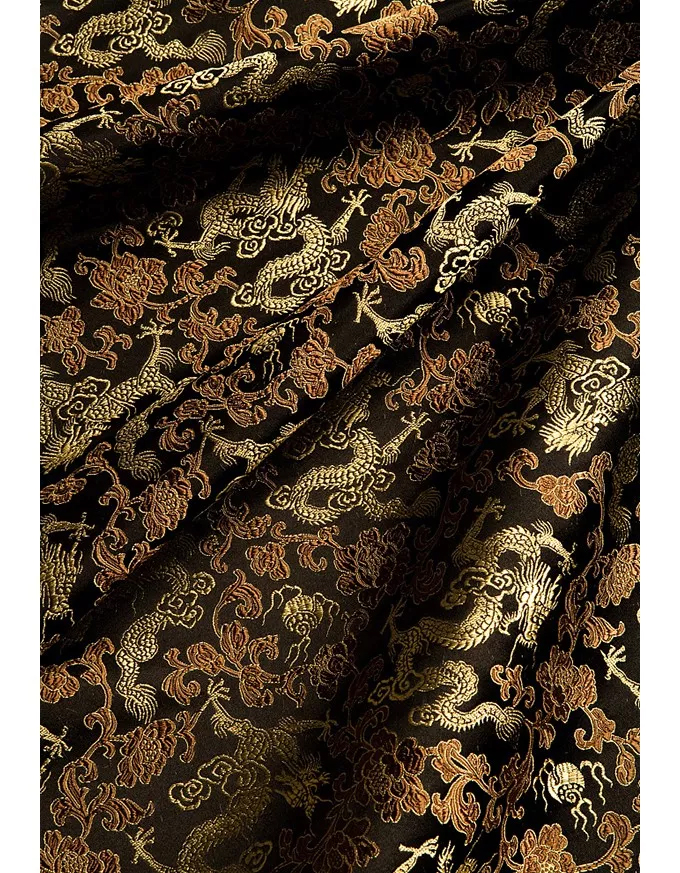

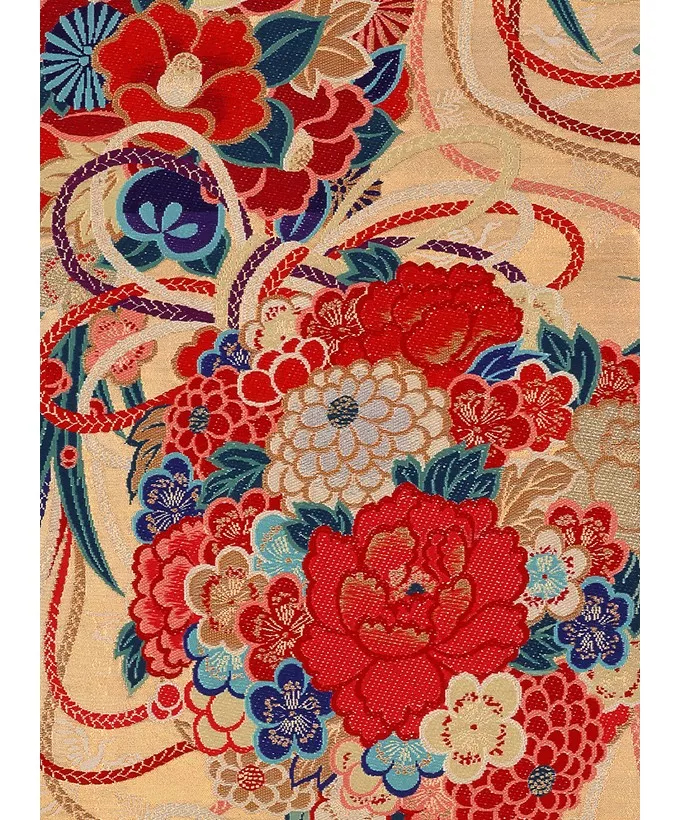

(四)妝花“妝花”是云錦中織造工藝最復雜的品種,也是

最具南京地方地方特色和代表性的提花絲織品種。妝花織物的特點是用色多,色彩變化豐富。在織造方法上,是用各種繞有不同顏色的彩絨緯管(紆管),對織料上的花紋做局部的盤織妝彩,配色極度自由,沒有任何限制。

南京自古是中國文化藝術勝地,其豐厚的文化藝術底蘊成為南京云錦的藝術源泉。明清時期,南京是士子云集的文化之都,南京云錦無論從審美情趣,還是色彩紋樣,無疑也都受南京士大夫們的貴族文化所影響。

南京云錦的紋樣圖案反映了人們思想觀念性的幸福祈求與熱情向往,表達了中國吉祥文化核心主題的設計中心思想,即“權、福、祿、壽、喜、財”六字要素。

南京云錦的紋樣圖案反映了人們思想觀念性的幸福祈求與熱情向往,表達了中國吉祥文化核心主題的設計中心思想,即“權、福、祿、壽、喜、財”六字要素。

這一期的云錦介紹,到此結束。下一期,將介紹各類特色的民族錦,跟隨匯明小課堂的腳步,繼傳承,赴錦程。如文中有惑,歡迎您與小編留言交流,吾將不勝欣喜。

注:引文出自錢小萍教授主編的《中國織錦大全》 “旦夕知曠古,方寸現須彌”,在一塊小小的織物上,便可看見故事的起承轉合。真正沉淀了千年的絲綢文化,在歷經輝煌、衰落、遺失和重塑的過程中,傳承和發揚,是我們不容小覷的社會責任。由國家文化部、教育部批準立項,由浙江理工大承辦的“織錦技藝傳承及創意設計研修班”已完美收官。匯明作為其中一名傳承者,現開辟新的專欄,科普絲綢背后的璀璨歷史,與您一同了解千年文化的精髓。

“旦夕知曠古,方寸現須彌”,在一塊小小的織物上,便可看見故事的起承轉合。真正沉淀了千年的絲綢文化,在歷經輝煌、衰落、遺失和重塑的過程中,傳承和發揚,是我們不容小覷的社會責任。由國家文化部、教育部批準立項,由浙江理工大承辦的“織錦技藝傳承及創意設計研修班”已完美收官。匯明作為其中一名傳承者,現開辟新的專欄,科普絲綢背后的璀璨歷史,與您一同了解千年文化的精髓。 云錦的起源可追溯到公元3世紀的東吳,東晉晚期,大將劉裕滅建都于長安的后秦,遷漢魏以來集中于長安的百工前來建康(今南京),并于義熙十三年(公元417年)在建康設置了“錦署”。這批百工中的織錦工匠和當地織錦藝人一起承襲了兩漢魏晉的傳統,又融合了少數民族統治者喜愛加金織錦的技藝,他們就是南京云錦織造的先驅者。

云錦的起源可追溯到公元3世紀的東吳,東晉晚期,大將劉裕滅建都于長安的后秦,遷漢魏以來集中于長安的百工前來建康(今南京),并于義熙十三年(公元417年)在建康設置了“錦署”。這批百工中的織錦工匠和當地織錦藝人一起承襲了兩漢魏晉的傳統,又融合了少數民族統治者喜愛加金織錦的技藝,他們就是南京云錦織造的先驅者。

兩宋時期,江南絲織業獲得了前所未有的恢復和發展。到了元朝,皇室極盡奢華,特別喜歡“崇尚用金”的織金錦,于是金銀絲線織入云錦。明朝開國之初定都南京,促使云錦織造從規模到工藝都得到空前提升。尤其是妝花的出現,體現了明代南京絲織創新代表性水平。同明代一樣,清代云錦業的發展也是與宮廷官營織造密不可分的。清代,執掌江寧織造的曹家把南京云錦織造推向了輝煌的頂點。可是到了光緒三十年(1904年),國勢劇衰,江寧織造被下旨裁撤,從清朝末年到民國,云錦一直走向衰落。

兩宋時期,江南絲織業獲得了前所未有的恢復和發展。到了元朝,皇室極盡奢華,特別喜歡“崇尚用金”的織金錦,于是金銀絲線織入云錦。明朝開國之初定都南京,促使云錦織造從規模到工藝都得到空前提升。尤其是妝花的出現,體現了明代南京絲織創新代表性水平。同明代一樣,清代云錦業的發展也是與宮廷官營織造密不可分的。清代,執掌江寧織造的曹家把南京云錦織造推向了輝煌的頂點。可是到了光緒三十年(1904年),國勢劇衰,江寧織造被下旨裁撤,從清朝末年到民國,云錦一直走向衰落。 云錦的圖案取材廣泛,花紋內容極為豐富。傳統文化、士大夫精神,尤其是宮廷文化都深深地融入在云錦圖案里。云錦圖案的配色主調明顯強烈,具有一種莊重、華麗、明快、軒昂的氣勢,而且善用“色暈”手法。故而云錦的圖案豐富多彩、織金夾銀、花型碩大、造型優美、設色濃艷、配色自如、華貴大氣、極工極巧,是中國彩織錦緞的極品,中華民族制造文化之寶。

云錦的圖案取材廣泛,花紋內容極為豐富。傳統文化、士大夫精神,尤其是宮廷文化都深深地融入在云錦圖案里。云錦圖案的配色主調明顯強烈,具有一種莊重、華麗、明快、軒昂的氣勢,而且善用“色暈”手法。故而云錦的圖案豐富多彩、織金夾銀、花型碩大、造型優美、設色濃艷、配色自如、華貴大氣、極工極巧,是中國彩織錦緞的極品,中華民族制造文化之寶。

(一)庫緞“庫緞”又名“花緞”或“摹本緞”,庫緞原是清代御用“貢品”,以織成后輸入內務府的“緞匹庫”而得名,“庫緞”包括起本色花庫緞、地花兩色庫緞、妝金庫緞、金銀點庫緞和妝彩庫緞幾種。

(一)庫緞“庫緞”又名“花緞”或“摹本緞”,庫緞原是清代御用“貢品”,以織成后輸入內務府的“緞匹庫”而得名,“庫緞”包括起本色花庫緞、地花兩色庫緞、妝金庫緞、金銀點庫緞和妝彩庫緞幾種。 (二)庫金“庫金”又名“織金”,也是因織成以后輸入宮廷的“緞匹庫”而得名。所謂“庫金”,就是織料上的花紋全部用金線織出,也有花紋全部用銀線織的,叫做“庫銀”。庫金、庫銀屬于同一品種,分類上統稱為“庫金”。庫金紋樣的設計,要求花滿地少,充分利用金線材料,發揮顯金效果。傳統的庫金圖案多采用花紋單位較小的小花紋樣,構思非常巧妙。

(二)庫金“庫金”又名“織金”,也是因織成以后輸入宮廷的“緞匹庫”而得名。所謂“庫金”,就是織料上的花紋全部用金線織出,也有花紋全部用銀線織的,叫做“庫銀”。庫金、庫銀屬于同一品種,分類上統稱為“庫金”。庫金紋樣的設計,要求花滿地少,充分利用金線材料,發揮顯金效果。傳統的庫金圖案多采用花紋單位較小的小花紋樣,構思非常巧妙。 (三)庫錦云錦中屬于庫錦類的織物有許多品種,民間作坊中習慣的名稱有“二色金庫錦”“彩花庫錦”“抹梭妝花”“抹梭金寶地”“芙蓉妝”等。庫錦花紋的配色是用不同顏色的彩梭通梭織彩,受織造工藝條件的制約,織料上每一段最多只能配織四五種顏色。

(三)庫錦云錦中屬于庫錦類的織物有許多品種,民間作坊中習慣的名稱有“二色金庫錦”“彩花庫錦”“抹梭妝花”“抹梭金寶地”“芙蓉妝”等。庫錦花紋的配色是用不同顏色的彩梭通梭織彩,受織造工藝條件的制約,織料上每一段最多只能配織四五種顏色。 (四)妝花“妝花”是云錦中織造工藝最復雜的品種,也是最具南京地方地方特色和代表性的提花絲織品種。妝花織物的特點是用色多,色彩變化豐富。在織造方法上,是用各種繞有不同顏色的彩絨緯管(紆管),對織料上的花紋做局部的盤織妝彩,配色極度自由,沒有任何限制。

(四)妝花“妝花”是云錦中織造工藝最復雜的品種,也是最具南京地方地方特色和代表性的提花絲織品種。妝花織物的特點是用色多,色彩變化豐富。在織造方法上,是用各種繞有不同顏色的彩絨緯管(紆管),對織料上的花紋做局部的盤織妝彩,配色極度自由,沒有任何限制。

南京自古是中國文化藝術勝地,其豐厚的文化藝術底蘊成為南京云錦的藝術源泉。明清時期,南京是士子云集的文化之都,南京云錦無論從審美情趣,還是色彩紋樣,無疑也都受南京士大夫們的貴族文化所影響。

南京自古是中國文化藝術勝地,其豐厚的文化藝術底蘊成為南京云錦的藝術源泉。明清時期,南京是士子云集的文化之都,南京云錦無論從審美情趣,還是色彩紋樣,無疑也都受南京士大夫們的貴族文化所影響。 南京云錦的紋樣圖案反映了人們思想觀念性的幸福祈求與熱情向往,表達了中國吉祥文化核心主題的設計中心思想,即“權、福、祿、壽、喜、財”六字要素。

南京云錦的紋樣圖案反映了人們思想觀念性的幸福祈求與熱情向往,表達了中國吉祥文化核心主題的設計中心思想,即“權、福、祿、壽、喜、財”六字要素。

這一期的云錦介紹,到此結束。下一期,將介紹各類特色的民族錦,跟隨匯明小課堂的腳步,繼傳承,赴錦程。如文中有惑,歡迎您與小編留言交流,吾將不勝欣喜。 注:引文出自錢小萍教授主編的《中國織錦大全》

這一期的云錦介紹,到此結束。下一期,將介紹各類特色的民族錦,跟隨匯明小課堂的腳步,繼傳承,赴錦程。如文中有惑,歡迎您與小編留言交流,吾將不勝欣喜。 注:引文出自錢小萍教授主編的《中國織錦大全》