2015年8月2日,首期菁英設計師人文美學課程第四篇正式開始,生活藝術學院集結菁英設計師對人文美學的認同,邀請美學、哲學、音樂、電影、美術各領域學者深入碰撞、探討藝術、設計、人文。

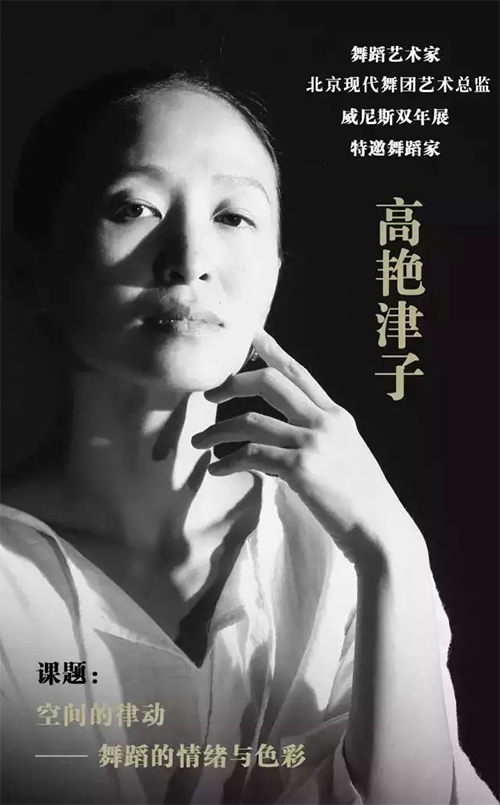

人文美學課程共四篇:朱青生·故宮·藝術史框架下工藝的文化價值、杜大愷·故宮·水墨中的中國審美、董梅·望海樓·紅樓夢里的人與生活、高艷津子·正乙祠·舞蹈中的情緒與色彩。本次特邀公眾共同分享人文美學第四篇:舞蹈中的情緒與色彩。著名建筑師梁建國、亞洲新銳設計師琚賓等精英設計師學員共聚正乙祠戲樓,一起經歷《三更雨.愿》中四季花鳥蟲魚。《三更雨.愿》是高艷津子受2006年威尼斯雙年展組委會之邀創作了現代舞作品,并在當年首演于威尼斯,引起了西方觀眾對于東方美學和生命觀的驚嘆。

人文美學課程共四篇:朱青生·故宮·藝術史框架下工藝的文化價值、杜大愷·故宮·水墨中的中國審美、董梅·望海樓·紅樓夢里的人與生活、高艷津子·正乙祠·舞蹈中的情緒與色彩。本次特邀公眾共同分享人文美學第四篇:舞蹈中的情緒與色彩。著名建筑師梁建國、亞洲新銳設計師琚賓等精英設計師學員共聚正乙祠戲樓,一起經歷《三更雨.愿》中四季花鳥蟲魚。《三更雨.愿》是高艷津子受2006年威尼斯雙年展組委會之邀創作了現代舞作品,并在當年首演于威尼斯,引起了西方觀眾對于東方美學和生命觀的驚嘆。 《三更雨.愿》,半夜三更的哭訴,一夜的一場夢愿與輪回。花、鳥、魚、蟲、草,五個中國文化語境里的傳統符號,被津子用作輪回的生命載體,以“喜娘”這一情感最大、愿力最強的靈魂形象串聯起來,栓在一根大紅綢上;就在何訓田《波羅蜜多心經》唱起的時候,五個輪回的生命體卻進入了最深的相互關聯與眷戀。一朵鈷藍色的“花”開在喜娘跪下的地方,花夢想著奔跑,因為腳永遠在土里;鳥戴著“靠兒”,被控制著掛在天上,想象著水里的生活;魚張著嘴,一直在仰望,在動,卻說不出一句話;蚊子以為自己在御花園蕩著秋千,卻發現自己活不過夏天;草被風吹過來,卻又被風吹得破碎。最終喜娘變成了干涸的昆蟲的殼兒,她撫摸著自己的“身體”,用大紅綢子纏繞昆蟲的手;三更的鐘聲敲響三次,繞了三圈的紅綢,被喜娘一拖,同時牽出了“花、鳥、魚、蟲、草”,它們像螞蚱一樣栓在一根繩子上。回到最初時候敲響的三次鐘聲,以及懸掛的白色紗幕,這是一場夢的時間,五次的輪回。

《三更雨.愿》,半夜三更的哭訴,一夜的一場夢愿與輪回。花、鳥、魚、蟲、草,五個中國文化語境里的傳統符號,被津子用作輪回的生命載體,以“喜娘”這一情感最大、愿力最強的靈魂形象串聯起來,栓在一根大紅綢上;就在何訓田《波羅蜜多心經》唱起的時候,五個輪回的生命體卻進入了最深的相互關聯與眷戀。一朵鈷藍色的“花”開在喜娘跪下的地方,花夢想著奔跑,因為腳永遠在土里;鳥戴著“靠兒”,被控制著掛在天上,想象著水里的生活;魚張著嘴,一直在仰望,在動,卻說不出一句話;蚊子以為自己在御花園蕩著秋千,卻發現自己活不過夏天;草被風吹過來,卻又被風吹得破碎。最終喜娘變成了干涸的昆蟲的殼兒,她撫摸著自己的“身體”,用大紅綢子纏繞昆蟲的手;三更的鐘聲敲響三次,繞了三圈的紅綢,被喜娘一拖,同時牽出了“花、鳥、魚、蟲、草”,它們像螞蚱一樣栓在一根繩子上。回到最初時候敲響的三次鐘聲,以及懸掛的白色紗幕,這是一場夢的時間,五次的輪回。對話:高艷津子·舞蹈中的情緒與色彩記者:我覺得它表達的方式突破了傳統表現手法,對于內行的藝術家來說突破傳統并不是一件容易的事,所以在您創作《三更雨·愿》的時候是否可以的思考過這件事?高:我從小是生長在一個舞蹈世家,母親也是非常優秀的舞蹈家,很小的時候母親發現我非常喜愛舞蹈,所以開始教我跳舞。一開始先是去了少年宮,我一到那覺得他們的舞蹈怎么奇怪,都是一板一眼的動作,但是我認為舞蹈就應該是自性的一種流露。我曾經第一考北京舞蹈學院沒有考上,被駁回的原因是:這個孩子跳的太好了,沒有辦法按照傳統舞蹈演員來培養。那個時候確實是很無奈。但是我16歲考上北京舞蹈學院編舞系現代舞班,這在當時是第一屆。也就是說只有在現在這個時代,我們才有更大的空間去發揮自己的才能。我的舞蹈當中所有的感受都不來自于理性的對學術的思考,全部都是直白的感覺。但這個直白的感覺不是妄想,也都是有來源的。在進舞蹈學院之前,我學的是俄羅斯蘇聯專家的編導,所以是傳統的俄派編導創作,后來才到舞蹈學院編導班,我發現自己不是在學的時候去融入他們,而是學過之后如何扔掉他們,扔掉的概念是什么,如果我可以學,那全世界都可以學。它已經沒有藝術價值了。它只是一個途徑讓你知道別人怎么完成的,你需要尋找你可以去完成的。當你扔掉和放下所有的技法回歸到你生命的信任、本性去。你的生命里有一種能量,它會自動吸取那個對你有幫助的東西,就像我在創作的時候不會刻意的去做什么作品,我就是看到那個蚊子,就掉在那個桿上,長了一張青衣的臉,沒有衣服,空的。但是腳尖是紅的,然后他哀哀怨怨的不是在御花園的秋千上,而是在一個破舊的桿上,然后他發出的是土地上飛出好多蚊子的嗡嗡聲,他有自己的信仰。所以我從心里可以看到這個景象,一旦看到我就捕捉到了,然后故事開始形成了,在之后我找的就是途徑了,視覺途徑,聲音途徑,這是我創作的過程。

記者:結尾的配樂《春歌》和整個舞蹈的關系是什么?高:這個音樂在這個在劇中起到很大的韻味,無論花草蟲魚鳥每個角色的一生如何糾結,那到最后是一種淡然,這也是一個更大的視角來看待命運。從我來看這首歌是看四季“春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪,若無閑事掛心頭,就是人生好時節”,這是宇宙的狀態,也喻示著生命的不斷輪回,這首歌讓作品到最后進入一種坦然和釋懷,是積極的一面。因為每一個生命個體,都是有故事的,也是充滿著愿望而來,既然有愿望,那就乘愿來,載愿走,總比木訥的過一生要強。所以這首歌和每一個角色都起到了一個溫和的連接的關系。對話:生活藝術學院 · 人文美學課記者: 設計這個人文藝術課程的想法是什么?馬浚誠(中國陳設委秘書長/生活藝術學院院長):課程的緣起是在陳設藝術委員會下面的生活藝術學院,這個學院就是為了提升精英階層的藝術審美,要做的是教育。因為我們現在軟裝行業,更多的是舶來品,很少有民族自信。我們設計師現在有這樣的意愿,要回到舞臺中央去做我們中國的設計。但是這個需要文化的積淀。當代現階段,設計和生活是非常緊密的,所以會根據人的尋求的變化而不斷地變化。一是培養精英階層的再教育,從后傳承和創新的角度來邀請大師來和精英設計師,感受藝術的魅力和尋找靈感。朱清生世界人文美學史論的,也有紅樓夢董梅老師來講研讀經典歷史,人物和陳設的關系。

記者:結尾的配樂《春歌》和整個舞蹈的關系是什么?高:這個音樂在這個在劇中起到很大的韻味,無論花草蟲魚鳥每個角色的一生如何糾結,那到最后是一種淡然,這也是一個更大的視角來看待命運。從我來看這首歌是看四季“春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪,若無閑事掛心頭,就是人生好時節”,這是宇宙的狀態,也喻示著生命的不斷輪回,這首歌讓作品到最后進入一種坦然和釋懷,是積極的一面。因為每一個生命個體,都是有故事的,也是充滿著愿望而來,既然有愿望,那就乘愿來,載愿走,總比木訥的過一生要強。所以這首歌和每一個角色都起到了一個溫和的連接的關系。對話:生活藝術學院 · 人文美學課記者: 設計這個人文藝術課程的想法是什么?馬浚誠(中國陳設委秘書長/生活藝術學院院長):課程的緣起是在陳設藝術委員會下面的生活藝術學院,這個學院就是為了提升精英階層的藝術審美,要做的是教育。因為我們現在軟裝行業,更多的是舶來品,很少有民族自信。我們設計師現在有這樣的意愿,要回到舞臺中央去做我們中國的設計。但是這個需要文化的積淀。當代現階段,設計和生活是非常緊密的,所以會根據人的尋求的變化而不斷地變化。一是培養精英階層的再教育,從后傳承和創新的角度來邀請大師來和精英設計師,感受藝術的魅力和尋找靈感。朱清生世界人文美學史論的,也有紅樓夢董梅老師來講研讀經典歷史,人物和陳設的關系。 記者: 現在我們與設計相關活動增多,對設計的推動力是什么?琚賓(亞洲新銳設計師):往往最有傳播價值的事情是少數人發出來的,不是一個大眾化的,所以我非常建議目前掌握話語權的人,他們可以把對設計行業正確的價值觀導向和對設計創作的方式和方法告訴更多的人,包括他們的態度,可以很好地通過媒體傳播出去。記者: 生活美學課程主要是從人文藝術方面來講的,對您起到的幫助是什么?梁建國(中國陳設藝術專業委員會常務副主任):設計師需要通過別的學科去影響設計,才能做出一些不一樣的東西。當前室內設計圈這種“近親”影響的方式是不夠健康的,太愛這個專業也是不健康的。能突破能產生新的創造力。通過幾天上課,會發現自己很主動想聽這種課程,比30年前當學生的時候還要認真,發現自己未知的越來越多,一年必須有這樣一段靜下來思考傾聽的時間,延長自己的生命,會讓你越來越快樂。對年輕設計師來說尤其是那些還在為生存奔波的設計師來說可能太枯燥聽不下去,但這種人文素養教育是設計師應該有的。ADCC生活藝術學院介紹:ADCC生活藝術學院是陳設藝術行業完善陳設藝術學術體系建設與產業發展無縫對接的重要學術研究、產業發展研究的教育機構。由國家民政部注冊的非贏利性組織--中國室內裝飾協會陳設藝術專業委員會發起,聯合中央美術學院、中國藝術研究院研究生院、中國人民大學商學院、美國紐約室內設計學院、巴黎國立高等裝飾藝術學院等國際國內著名學府共同打造的亞洲首家以生活藝術為主題的陳設藝術領域教育與發展中心。

記者: 現在我們與設計相關活動增多,對設計的推動力是什么?琚賓(亞洲新銳設計師):往往最有傳播價值的事情是少數人發出來的,不是一個大眾化的,所以我非常建議目前掌握話語權的人,他們可以把對設計行業正確的價值觀導向和對設計創作的方式和方法告訴更多的人,包括他們的態度,可以很好地通過媒體傳播出去。記者: 生活美學課程主要是從人文藝術方面來講的,對您起到的幫助是什么?梁建國(中國陳設藝術專業委員會常務副主任):設計師需要通過別的學科去影響設計,才能做出一些不一樣的東西。當前室內設計圈這種“近親”影響的方式是不夠健康的,太愛這個專業也是不健康的。能突破能產生新的創造力。通過幾天上課,會發現自己很主動想聽這種課程,比30年前當學生的時候還要認真,發現自己未知的越來越多,一年必須有這樣一段靜下來思考傾聽的時間,延長自己的生命,會讓你越來越快樂。對年輕設計師來說尤其是那些還在為生存奔波的設計師來說可能太枯燥聽不下去,但這種人文素養教育是設計師應該有的。ADCC生活藝術學院介紹:ADCC生活藝術學院是陳設藝術行業完善陳設藝術學術體系建設與產業發展無縫對接的重要學術研究、產業發展研究的教育機構。由國家民政部注冊的非贏利性組織--中國室內裝飾協會陳設藝術專業委員會發起,聯合中央美術學院、中國藝術研究院研究生院、中國人民大學商學院、美國紐約室內設計學院、巴黎國立高等裝飾藝術學院等國際國內著名學府共同打造的亞洲首家以生活藝術為主題的陳設藝術領域教育與發展中心。