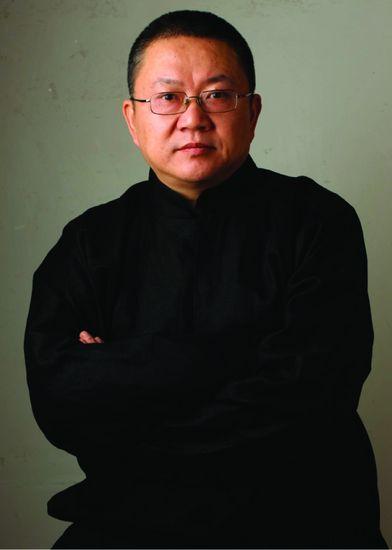

2012年2月28日,美國洛杉磯,普利茲克建筑獎主席湯姆士·普利茲克正式宣布,49歲的中國建筑師王澍,榮獲2012年普利茲克建筑獎。這一代表全球建筑領域最高榮譽的頒獎典禮將于2012年5月25日在北京舉行,49歲的王澍也成為第一位獲此殊榮的中國公民。當得知自己獲獎后,一向低調的王澍抑制不住內心的激動:“這真是個巨大的驚喜。獲得這個獎對我來說實在是太榮幸了。我突然意識到在過去的十多年間做了如此多的事情,看來真誠的工作和足夠久的堅持一定會有某種結果”。

消息傳來,本來就不平靜的建筑業內一片混亂,恭喜聲,忿忿不平聲,嘆息聲,質疑聲,甚至是叫罵聲不絕于耳,也許正如某建筑評論人所說,“中國建筑界盼望中國人獲得普利茲克獎是一直以來的夢想,當這種榮譽真的到來時又有些茫然。”甚至很多中國網民都不敢相信是真的,以為是黑客篡改了普利茲克建筑獎官網首頁。

狂人?文人?

王澍1963年生于新疆,生活在西安,他的父親是一名音樂演奏家,業余時間喜歡做木工,母親是北京人,是教師和學校的圖書管理員。在父母的熏陶下,王澍開始對材料、工藝和文學感興趣。當他還是一個孩子的時候,就喜歡四處繪畫。跟很多建筑大師學習建筑的初衷一樣,他的父母認為藝術家是難以謀生的,所以要求他學習理工科,但他堅持要學習一個和藝術有關的理工科專業,于是找到了建筑學。

王澍于1985年畢業于南京工學院(東南大學前身)建筑系。王澍在學校已經是個風云人物。廣為流傳的一件事,是他當著導師齊康的面口吐狂言,“如果說中國有現代建筑師,那也只有一個半。半個是我導師,一個就是我。”當時學位委員會有人直接問王澍的導師齊康,“這小子怎么這么狂啊?”結果,王澍的論文答辯全票通過,但學位委員會并沒有授予他碩士學位。

王澍最常說的一句話:“建筑師,首先得是個文人”,所以,他迷簫,擅長書畫,對中國傳統文化十分癡迷。動蕩的文革年代,他常出入書庫看所有被查封的書,“七到十年的歲月里,我就是這么亂看書度過的,包括大部分外國文學的翻譯本和中國的古書。”后來隨父母遷到西安,負責出黑板報,看父親與朋友們在劇團里排演,藝術和文學的素養漸漸生根,王澍的“園林”建筑風格也正來源于此。

工匠?業余建筑師?

1990年獨立完成一個小型建筑項目之后,在接下來的將近10年里,王澍沒做任何建筑設計工作,而是一直與工匠們在一起生活,一起工作,在真實的建造中獲取經驗,這也為他之后獨特的“民間”建筑語言奠定了基礎。1997年王澍和他的妻子陸文宇在杭州創辦了“業余建筑工作室”,這段時間也是王澍建筑生涯中最艱難的時光,妻子的支持讓王澍感動不已:“主要靠她的工資在養我,我打零工,偶爾掙一筆。我那種文人的孤傲早年就養成了,認識妻子后,抹平了大半。事實她對我最大的影響,更是關乎心性的修養。”

對于工作室的起名,他的解釋是:“對我而言,不管我是一個工匠還是業余的,都是一樣的。” “一個人因為興趣而從事某項研究、運動或者行為,而不是因為物質利益和專業因素。”在王澍的概念里,“興趣”這個詞就意味著“對工作的熱愛。”

2000年,王澍完成了他第一個主要作品——蘇州大學文正學院圖書館。這個作品體現了他的建筑哲學——對環境的密切關注。如何讓建筑自然的存在于“山”和“水”之間而不突出,以及蘇州園林的造園思想是他設計這座圖書館的沉思背景。在設計中,這座圖書館將近一半的體積處理成半地下;此外,四個散落的小建筑的尺度明顯小于主體建筑。2004年,王澍憑這個作品榮獲中國建筑藝術獎。

他的其它重要作品全部是在中國完成的。主要作品包括2005年完成的寧波美術館項目,同年完成的寧波五散房項目。他在寧波的作品還有2008年完成的寧波博物館。在他定居的城市杭州,王澍于2004年完成了中國美術學院象山新校區一期工程,二期工程于2007年落成。

“從2000年至2008年,業余建筑工作室試驗了一系列使用回收舊磚瓦進行循環建造的作品。其中一種做法就習得于寧波地區的民間傳統建造,使用最多達80幾種舊磚瓦的混合砌筑墻體,名為‘瓦爿墻’,技藝高超,但因不再使用而行將滅絕。在鄞州新區僅剩的最后一個村落里,我們還能看到精美的‘瓦爿墻’。”王澍在8年中逐漸研究形成了一種基本工作方式,在大型工程開始之前,用小型項目進行范型、結構與材料做法的試驗。

為了充分發掘建筑材料的可再利用和經濟實用性,王澍從各地的拆房現場收集了700多萬塊不同年代的舊磚棄瓦,讓它們在象山校區的屋頂和墻面上重現新生。2007年,他在杭州還建造了由6個26層的高塔組成的大型高層集合公寓“錢江時代——垂直院宅”,并因此獲得2008年德國全球高層建筑獎提名。他的作品還有2006建成的金華“瓷屋”茶室,2009年完成杭州南宋御街博物館。

體制內?體制外?

值得一提的是,并沒有參加中國建筑體制內的注冊建筑師考試而獲得“一級注冊建筑師”資格的王澍是一位“體制外”建筑師,這便意味著在世界建筑界最高獎——普里茲克獎官方網站上列出的所有獲獎者項目的施工圖紙上都沒有王澍的名字!這對于堅守了近二十年注冊建筑師體制的中國建筑界是何等的諷刺?這也因此而引發了網上一場關于中國建筑界體制合理性的爭論。

浮躁的社會中的“注冊建筑師”資格證似乎已經成為一種獲利的工具,欠缺思考和原創正在成為注冊建筑師們的通病,這是無可爭辯的可怕事實!所以這場關于體制內外的爭吵顯得著實沒有必要,靜下心來、認真思考才是建筑師們應當抱有的職業態度。普利茲克先生的評語發人深省,“未來幾十年中國城市化建設的成功對中國乃至世界,都將非常重要。中國的城市化發展,如同世界各國的城市化一樣,要能與當地的需求和文化相融合。中國在城市規劃和設計方面正面臨前所未有的機遇,一方面要與中國悠久而獨特的傳統保持和諧,另一方面也要與可持續發展的需求相一致。”

王澍所說的“年輕建筑師要更加重視建筑的原創話題”似乎更加中肯,“中國的建筑師往往對真正原初的創造性概念比較模糊,他們中很多人都是參考著已建成的作品和方案,在模仿中思考。”“中國的城市在過去二十多年的發展里面,傳統的這部分被破壞得很厲害,有非常多的高層建筑出現,可能是發展太快,思考太少,就不認為這里面有太多的文化的問題。實際上它直接沖擊到中國的傳統文化。但是反過來,我們這么大的人口,高層建筑是不可避免的。我覺得還是比較缺乏這種原創型的帶有思考的探討。”

正如近年的普利茲克建筑獎評委會主席帕倫博勛爵所說,“討論過去與現在之間的適當關系是一個當今關鍵的問題,因為中國當今的城市化進程正在引發一場關于建筑應當基于傳統還是只應面向未來的討論。正如所有偉大的建筑一樣,王澍的作品能夠超越爭論,并演化成扎根于其歷史背景、永不過時甚至具世界性的建筑。”

也許王澍離以往的那些獲獎者、那些真正國際頂級的建筑大師,無論從作品的數量和質量都還有距離。但王澍是國內所謂明星建筑師隊伍里少數沒有西方教育背景的建筑師,他對自己建筑理想的執著與國內建筑界普遍的浮躁氣候形成鮮明對比。在一個西方建筑師及西方建筑理論占統治地位的大背景下,在上上下下都追求視覺沖擊力,從國家到個人都急于顯示自己的時代,要走一條中國建筑之路,需要定力與信仰,而王澍正是尋求當代中國建筑之路的建筑師的優秀代表,值得同行的敬意。中國建筑師所需要引以共勉的,也正是王澍的那句話,“建筑業需要的是批判的創造,建筑傳統需要的是進取的保護。”![]()