改良工藝技法,玻璃花瓶身上可以吹出一個個洞

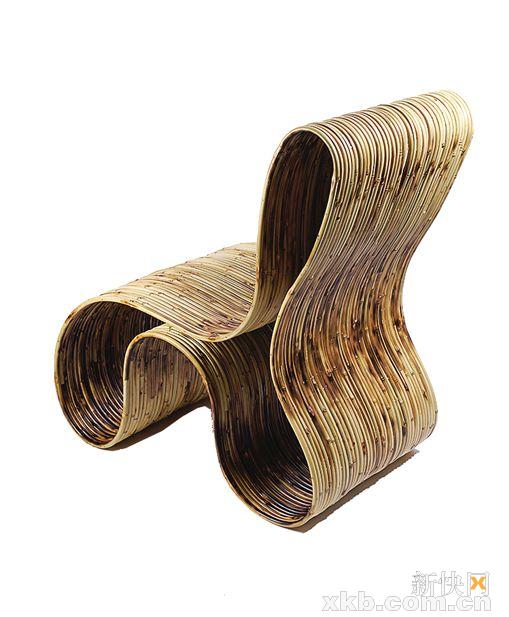

彎曲的竹椅工藝是對傳統技藝的發展

“逐漸消失的傳統文化,對當今的我們意味著什么?”

這是近幾年家居設計界熱衷探討、百試不厭的主題。反思這一問題,年輕的臺灣設計師有自己的一番鮮明見解:愈Local,愈Global!日前,在深圳會展中心舉行的首屆家居中國(深圳)創意設計周上,一群設計思維,還能讓傳統強韌生命力得以延續和升華。

臺灣設計師熱衷傳統文化、古老技藝

“設計不是憑空產生,而應該有一些文化上的根源。”本次臺北設計展的策展人、來自臺北設計師群的設計師韓德昌一語道出了當下臺北設計的主旋律,文化傳統成為家居界永遠繞不開的設計母題。

值得一提的是,新快報記者在本次展會上看到,臺北設計師們不僅僅將眼光放在遙遠的故去,遠師古老的榫卯工藝、借鑒山水人文氣質、在明清家具中汲取精華,他們別具一格地將眼光放到當代人“記憶中的傳統”,將深入臺灣人民生活的傳統,化為觸手可及的設計。

例如在“前飾今生”主題館中,設計師為記憶中的傳統紅磚水泥建筑材料帶來新生。《砌磚計劃》運用現代切割技法,將一塊大紅磚切割、重新拼成船形盛器,并以傳統的建筑地面水磨石材質填充。這款作品既充滿現代的工藝感和線條感,又帶有明顯的歷史古早味。

廟宇文化中的鍍金龍鳳,瞬間讓燈具變得時尚味十足

另一款頗有特色的燈具設計,探討了臺灣目前依然盛行的廟宇文化。設計師留意到廟宇空間裝飾中華麗的雕龍畫鳳,簡約無華的燈罩內部,大膽地混搭了鍍金的傳統龍鳳立體裝飾。本土文化味道濃厚,卻透著一股清新時尚的風韻。“愈Local,愈Global”,臺北設計群的設計師之一吳孝儒認為,堅信傳統文化的本根,才能真正地讓本土設計走向國際化。

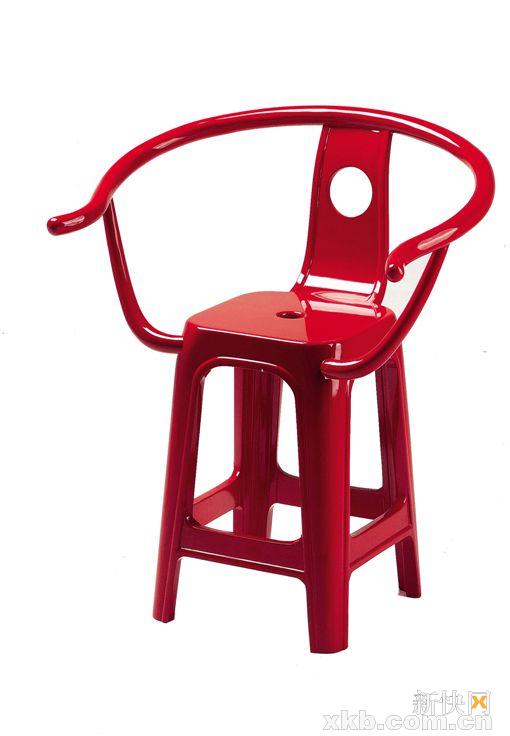

古典名椅圈椅與現代著名的塑料椅結合,竟毫無違和感

現代設計思維,讓傳統重獲新生

或許在我們思考傳統與現代的關系時,不自覺地會在傳統與現代之間,劃上一條分明的分界線。而對于這群臺北的設計師而言,卻并非如此。傳統有著厚重的生命歷程,即使到了環境完全不同的現代,依然可以得到延續和發展。因此,設計師熱衷于利用傳統技藝再設計,甚至在設計的過程中,進化了傳統工藝。

設計師廖柏晴的作品《書法》柜是一個典型案例。柜子遠看具有強烈的原始文化力量感,近看卻是細膩如行云流水一般的古典文化,將設計玩出趣味。設計師以臺灣海岸常見的漂流木為主材,施以高超的古典大漆工藝;以粗獷的原木條拼成柜子,原木的天然裂縫恰似書法中的飛白,柜子因此得名,而與之搭配的卻是代表著精致工藝文化高度的傳統而典雅的五金。自然與工藝、原始與典雅、粗獷與細膩、力量與儒雅,所有矛盾集合一體,作品越品越有味。

在竹山水展館,設計師對竹木工藝的現代思考也頗具亮點。除了大量運用傳統的竹制工藝,設計師更熱衷于以現代的工具和技法,為傳統帶來新生。參展的《同心竹凳》用現代科技將竹片穩固地化為同心圓,現代科技發展了古代的工藝,并且巧妙利用地竹子特殊的裝飾性大做文章,將技藝化為無形。另一款竹編椅子,竹節椅腿上的兩個小洞,完美地解決了竹材適應寒冷酷熱、干燥潮濕極端天氣的問題,也是對傳統技藝的新思考。

現代科技將竹片的紋理完美地展現出來

古典名椅圈椅與現代著名的塑料椅結合,竟毫無違和感![]()